高山榕是南粤大地的代表树种。它根系深厚发达、枝叶繁茂,四季常青,日久天长就会“独木成林”。因此,在南粤,她是福寿绵长,兴旺发达的象征。

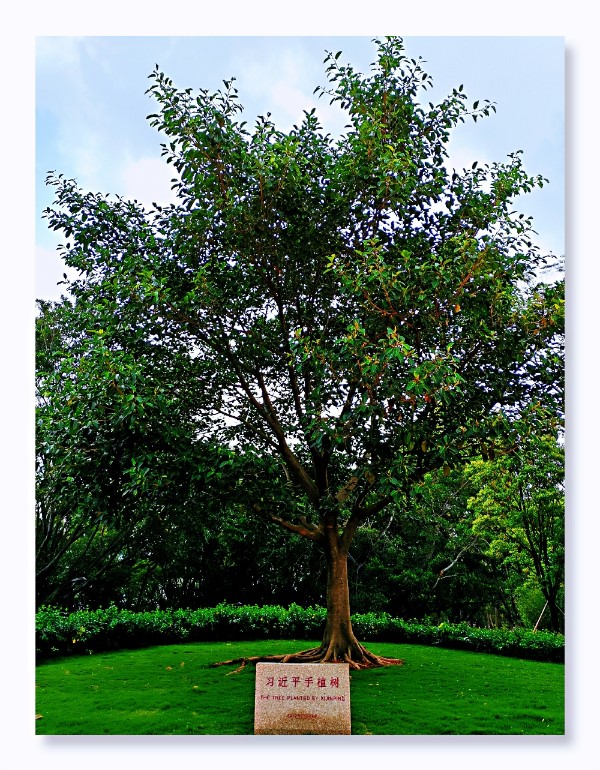

在深圳的莲花山公园山顶有一棵高山榕树,是2012年习近平总书记种植的。顺着这棵榕树向东远望,在仙湖植物园也有一棵茂盛的高山榕,那是1992年小平同志南下考察种植的。两棵高山榕饱含着神州上下、南粤大地和特区热土的传承、改革与创新精神。

2019年,我们经历了激动人心的中华人民共和国建国70周年。值得一提的是在新民主主义革命即将胜利,中华人民共和国即将诞生之际,深圳这片土地曾发生过一段光荣而鲜为人知的历史。1949年10月1日,当时华南一些地区还没解放,香港还飘扬着米字旗。而就在这一天的清晨6点,新中国的国旗便在临近香港的深圳大鹏王母圩小镇上庄严地升起来了。

据史料记载,1949年9月,近千名由香港北上,准备参加广州接管工作的地下党党员、进步青年、部队干部驻扎在了宝安县深圳镇大鹏的王母墟。王母墟虽然是个农村,但临近香港,消息灵通,供应方便。9月30日傍晚,香港《华商报》送来新华社的新闻稿,公布了中华人民共和国的国号、国旗、国歌、首都、国家主席以及国庆日期。由于当时与北京通讯不畅,部队在不知道升旗时间的情况下,选择在10月1日清晨6点,太阳升起的时刻升上了五星红旗来庆祝新中国的诞生,比北京当天下午三点的升旗提前了9个小时。

得天独厚的地理位置,前沿信息的获取优势使得深圳成为了新中国诞生的报喜雀,迎春鸟!历史注定要在这片土地书写不凡的篇章!

在普遍的认知中,中国的改革开放始于1978年,深圳的改革开放始于1979年。然而,早在上世纪60年代初,时任广东省委书记的陶铸就曾六下宝安县,当时的深圳还只是宝安县里的一个小渔村,因为渔民经常来此赶集,也被称为“深圳墟”。60年代,陶铸在政策允许的范围内,默许当时的宝安县搞开放,与香港发展小额贸易。初次尝试开放的宝安县发展迅速。在全国遭遇三年自然灾害时期,宝安竟然取得了粮食丰收,还借粮给周边的博罗、海丰、惠阳等地。1961年,小有家底的宝安集资兴建了当时全国第一家有风扇、音响等先进设备的戏院。就是我们深圳戏院的前身。

60年代,全国著名的戏剧团都来过深圳戏院演出。据原中共广东省委委员、惠阳地委书记李富林回忆,当时周总理对宝安、深圳非常重视,曾经说:“深圳是国家的窗口”,使宝安县的干部们受到很大的鼓舞。对此,陶铸在1961年6月发表文章说“香港和宝安是城乡关系,香港是宝安的城市,宝安是香港的郊区。在深圳要建立游览区,让香港人到深圳游览。”

宝安对香港的贸易试验成为中国共产党人对外开放的初次探索,也是新中国在改革开放前一次短暂的试水。之后,随着文革的到来,宝安县的对外贸易活动全部叫停,经济极度低迷。等再次提出改革开放,已经是十多年后的事情了。

1978年,饱受文革摧残的习仲勋终于获得平反回到北京。回京后,尚未安顿,便被中央紧急派往广东,去处理发生在宝安县深圳镇的一个非常棘手的问题 --“逃港”。

这个问题由来已久。如果没有改革开放,没有建设深圳特区,恐怕大部分中国人都不会认识单独的“圳”这个字。其实“圳”的本意从字形上就能猜个大概----泥巴地里的水沟,所谓“深圳”就是泥巴地里的深水沟。这种没有淡水的地理困境加之文革十年,广东经济急剧倒退,深圳的农业彻底破产。为了生存,当地的青壮年农民和下乡知识青年以命相搏,纷纷偷渡到对岸的香港。初步统计,整个文革期间,陆续逃港的人数近6万人。在国际社会产生了巨大的不良影响。

而此次上任广东,中央交办给习仲勋的任务就是制止逃港,稳定边防。这几乎是个不可能完成的任务,吃不饱饭,老百姓是要用脚投票的。可以说,习仲勋是临危受命。

来到广东,习仲勋稍作安顿便直奔农村开始了脚踏实地的调研工作,不到一年时间,几乎跑遍广东省的角角落落。这一年,年轻的习近平正在清华大学化工系学习。8月暑假,他来广东探望父亲,也跟随着一起调研。调研期间,这个从梁家河山沟里走出来的青年,更深地感受到民生的艰难与改革的迫切。

仿佛冥冥之中的南北呼应,就在这一年的年底,小岗村实现粮食总产6万多公斤,自合作化以来第一次向国家交了12488公斤公粮。就在这一年的年底,南岭村迎来了第一个考察办厂的香港客人,第一次出现了劳力返乡,村民们十年来,第一次过上了吃饱饭的春节。宝安县石岩公社迎来了投资办厂的香港商人,中国大陆第一家“三来一补企业”成立了。

1979年,习仲勋结束广东的调研回到北京。他如实汇报了广东的经济情况和逃港的调查情况,大胆提出“只要中央给政策,广东可以走的更快些。”

习仲勋的提议平地惊雷,激起了剧烈的反应。许多左倾思想严重的同志甚至痛批习仲勋是搞反革命复辟,要求把他再次打倒,送进大牢。面对争议,小平同志顶住压力,鼓励习仲勋说“可以划出一个地方来,叫特区。陕甘宁就是特区嘛。中央没有钱,要你们自己搞,杀出一条血路来!”

同年7月15日,中共中央、国务院批准了广东和福建两个省委的报告,决定对两省实行“特殊政策、灵活措施”。

广东人民永远不会忘记,习仲勋不顾个人安危争取来的政策;深圳人们永远不会忘记,小平同志发出“杀出一条血路”的时代强音。此后,开放之潮从南到北,一番新天地逐渐开启。

1992年,小平同志最后一次南下深圳,发表了具有历史意义的“南方谈话”。回顾 1979的“杀出一条血路来”,是因为“文革”给党和国家造成了空前的危机;而1992年的“南方谈话”,则是因为党和国家又面临着严峻挑战,苏联解体,东欧剧变,党内和一部分干部群众中一度出现了对党和国家改革开放政策的模糊认识,甚至出现了姓“资”姓“社”的争论;中国处于改革开放、现代化道路与模式探索不进则退的临界点上,处在选择前进方向的十字路口上。

邓小平在关键时刻振臂一呼,肯定了‘特区姓社不姓资’,理直气壮地把社会主义市场经济的旗帜打起来,指出不搞改革开放发展经济,就是死路一条。此次南方谈话,邓小平又一次通过深圳特区撬动了全中国的改革开放,将中国又往前推了一把。

在仙湖植物园,小平同志种下了那棵象征着闯荡与拼搏精神的高山榕树,也把改革的精神种进了人们的心间。

在时隔小平同志“92南方谈话”的20年后,2012年,习近平总书记抵达深圳,踏上南粤大地;在莲花山公园的小平铜像前,向全世界发出“改革不停步,开放不止步”的时代宣言。在莲花山顶,习总书记挥锹铲土,种下了一棵象征着希望的高山榕树。如今,这棵高大挺拔的榕树已经枝繁叶茂,生机盎然。

2018年,在改革开放40周年之际,习总书记,再次踏足广东这片改革热土,再次视察深圳。在深圳前海蛇口片区,习总书记强调“改革开放道路是正确的,必须一以贯之、锲而不舍、再接再厉”,再次宣示“中国改革不停顿、开放不止步”的坚定决心,发出把改革开放不断推向深入的进军号令。两个月之后,习总书记对深圳工作作出重要批示,并赋予深圳“朝着建设中国特色社会主义先行示范区的方向前行,努力创建社会主义现代化强国的城市范例”的新的目标定位。

1992和2012,中国都曾面临复杂的国内外形势,严峻的治理考验。从闯关期到深水期,改革开放面对大考向创新转型。二十年后,以习近平总书记为核心的党和国家领导人接过了历史的接力棒,面对新的历史考验和时代挑战开始了创新发展的新征程。

如今,这两棵高山榕深深扎根于深圳的土地,愈发挺拔茂盛,彰显着深圳新时代改革开放事业的伟大荣光,谱写着新时代中国特色社会主义的绚丽篇章!

(陈磊,《特区经济》学术委员会委员,深圳市经理学院专家工作室研究员,知名财经频道独立撰稿人,深圳市委组织部,深圳市委宣传部宣讲团成员)

深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!

分享到