结识姜维勇先生,是在龙岗党校,那次我们碰巧同一天有个讲座,彼此知道了,还来不及见面。后来我们在南科大参加某次学术会议终于相见了,最初的印象是姜维勇博学多才,敏锐热情,一看就是有根的人。虽然“来了就是深圳人”,但能把这句话往深处理解的人不多,作者用他满是深情的眼光抚摸着深圳,完成了这部由中山大学出版社推出的新著《视野——深圳四十年掠影》(以下简称《视野》)。姜维勇是真爱深圳,他的文字笔触与深圳的花花草草,山山水水,砖砖瓦瓦,男男女女,老老少少,仿佛一同在呼吸,能在深圳遇见作者,那是一件很温暖的事。《视野》是一部关于深圳的随笔文集,看他对深圳的成长如数家珍般地跟你娓娓道来,就象跟邻居唠嗑,讲自己的家史一般亲切。

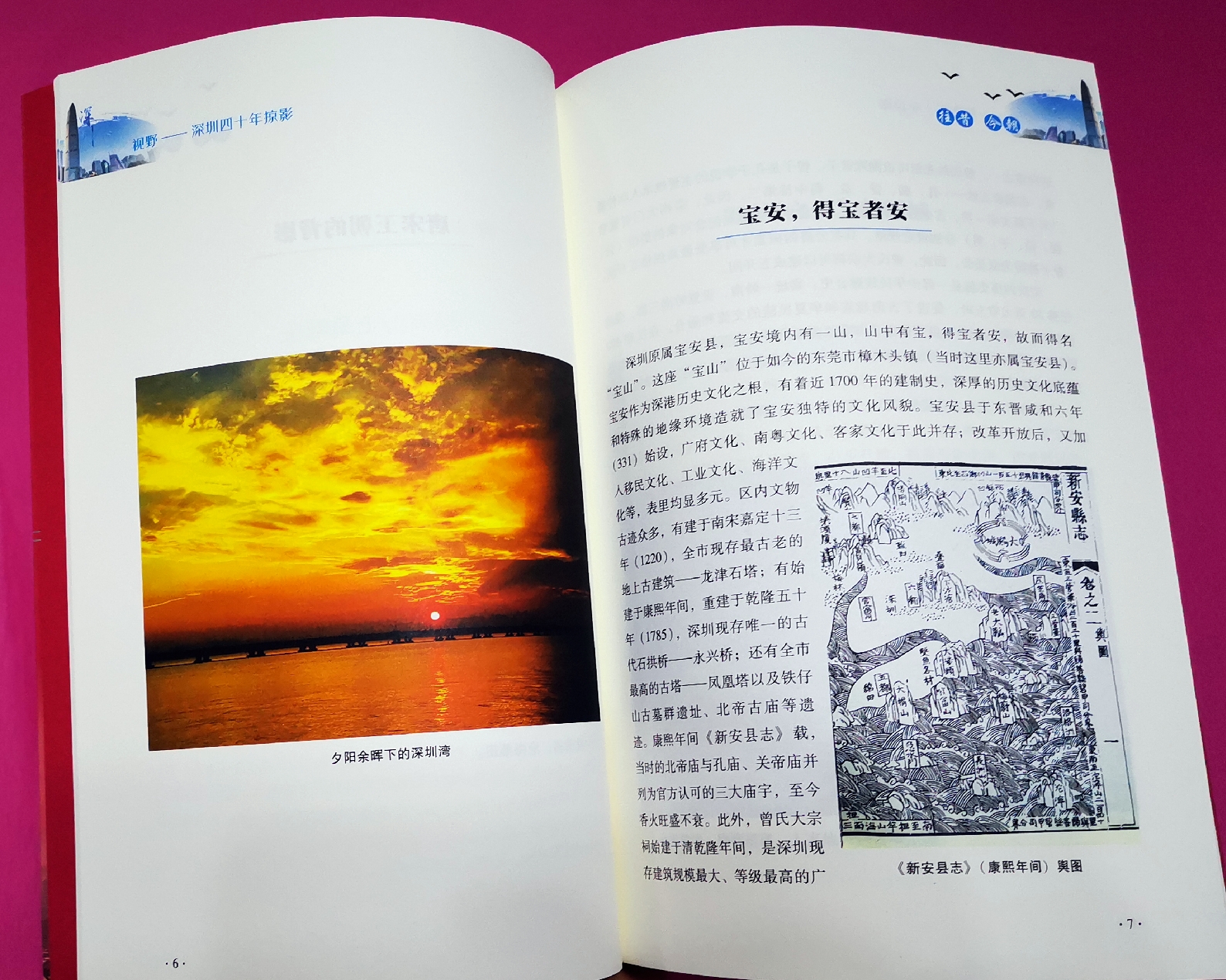

深圳注定不凡,是座有使命的城市。这里曾经留下了太多的南宋痕迹了,这里有伶仃洋,这里有文天祥的后裔。人说崖山过后无中国,那是感叹一种辉煌文明的凋零,但根基从未枯竭,重归华夏文明的宏大叙事意味着,从哪里跌倒就要从哪里爬起。巧得很,深圳成了改革开放的世界窗口,深圳还成了拥抱历史的时间窗口,书中我们可以看到姜维勇先生给我们讲深圳的十大观念是怎么来的。其中就有:时间就是金钱,时间就是效率。深圳人空间可以开放,时间可以绵延,可以与时俱进,可以回归初心。作者在书中,给我们讲往昔讲今朝,讲此岸讲彼岸,带着我们深度游历深圳时空。

通读《视野》,给人强烈的印象是,一惊奇,二喜悦,三荣耀。

先说惊奇。看着看着,我吃了一惊。同样来了深圳这么多年,我怎么就没发现还有这么多有趣的地方,有趣的事。是不是眼里有爱,才能看到细节,这我就要反省自己了。一句话,成为老深圳,得看《视野》。从作者朴实恬淡的文风里,能够看到很多大开眼界的东西,以前我们走马观花大多是浅尝即止了,只在门外溜达了下,没有推开门揭开盖细想细看,这回看《视野》,我算是满足了一番好奇,长见识了,发现了很多那种属于“熟悉的陌生”。很多年前,作为媒体人我也拜访过中国美学四大家之一的胡经之老教授,他的签名书还一直珍藏着,有他的新信息,我肯定是关心的。还有很多史料,以前未曾留意,比如说南宋最后一个皇帝赵昺就葬于蛇口赤湾村,皇岗以前叫落马洲,就跟这位宋朝最后一位皇帝宋少帝有关。没想到深圳还有这么多文化渊源。

再说喜悦。想不到书里有一堆我认识的好友,老师和前辈。并且写好友东方君的时候,还提到了俺一笔,“一位搞代数加性数论的罗莫,发现了数学新工具相邻论和重合法”,难为姜老师有心人了。还有给《视野》写序言的吴俊忠教授,也是我敬爱的前辈,对我帮助极大,书中看到这些熟悉的名字,我是感动的。

最后说荣耀。《视野》以深圳主人翁的视角展示了深圳的历史,地理,文化和政经,让我们确认,“这里的握手比较有力,这里的微笑比较持久”,您可以从书中找到很多很多,让深圳人引以为荣的事。这里有“设计之都”,这里有“前海模式”,这里有“图书馆长周国平”,这里有“华为腾讯”,这里有“大芬油画村”,这里有全国接近1/2的“科技专利申请量“,这里是“全球全民阅读典范城市”。深圳正在书写辉煌,华夏文明打从一开始就是一种天下观,不是一种狭隘的民粹文化,历史上军事强人轮番征服过这片土地,但都膜拜在有其道统传承的文化下,区别仅在于有时说了没做到,有时做到了没说,知行合一的大盛气象则比较难碰着。而今的深圳正在以这种有根的现代文明态势复兴和发展。感谢姜维勇先生为深圳人的文化自信打开了一扇视窗。

(罗莫,文化学者,深圳市数学科普学会秘书长,著有《数学底层引擎相邻论和重合法》)

深圳之窗 微信公众号一大波便民功能上线啦!扫面下方二维码,关注后在微信对话框中回复“ 摇号 ” 即可实时获取申请最新结果;回复“ 电费 ” 即可在线查询用电信息以及缴费!

分享到